추억의 골목길...

“내 마음은 아직 골목길에서 사방치기, 자치기, 말뚝박기를 하고 있는 어린 아이 그대로인데...”

|

||

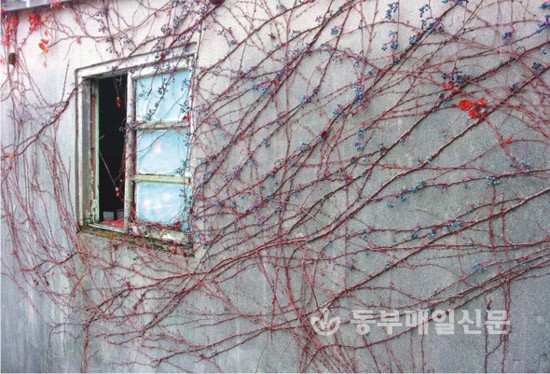

| ▲ 골목길1 | ||

여기 골목길은 마음속에 있는 추억으로 뚫려 있다. 골목 귀퉁이 하나하나에 추억이 서려있기 때문이다. 어제 해질 무렵 좁고 어두컴컴하고 을씨년스럽기까지 한 골목길을 걸었다.

간간이 낯선 이방인의 낯선 발걸음에 놀란 동네 개들이 궁시렁거리는 목소리로 시비를 걸어온다.

골목길을 잘못 찾아 들면 막다른 집이 나온다. 다시 돌아 나와 여러 갈래로 뻗은 길 중에서 어디로 가야 할지 망설인다.

그냥 걷는 길이니 목적지가 있을 리 없다. 그래도 어렸을 적부터 살아온 길인지라 이 길만큼 편안하고 아늑한 길도 없다.

골목길은 추억의 산책로이자 동심(童心)의 저장소다. 이제 옛 향수를 담고 있는 골목길도 많이 남아있지 않다. 회색빛 추억을 되새김질 할 시간도 없이 우리 곁에서 이렇게 하나씩 사라지고 있는 것이다.

골목어귀 양지바른 곳에는 백발이 성성한 노인들이 낯선 이방인의 모습이 신기한 듯 쳐다본다. 허리는 굽어있고 짜글짜글한 주름이 얼굴 가득 덮인 할머니들이다. 나는 피부가 탱탱한 어르신보다 얼굴에 고생한 흔적이 많아 주름살 깊은 어르신이 좋다.

그러한 어르신을 만나면 나는 어김 없이 옷소매라도 붙잡고 그간에 살아온 내력을 캐묻고 싶어진다. 왜냐면 그러한 어르신일수록 살아온 삶이 녹록치 않아 가슴에 묻어 둔 사연이 많을 것 같은 생각이 들기 때문이다. 그런 만큼 우리들에게 들려줄 얘기도 많을 것이다.

“할머니! 안녕하세요?”

“이~ 근디 누구신가?”

“그냥 이 동네 놀러왔어요.”

별 미친놈도 다 있지. 바바리코트 깃을 세우고 골목길로 놀러 오는 놈이라니. 그나저나 골목길에는 나이 먹은 어르신 외에 사람이 보이지 않는다. 귤 한 봉지 손에 들고 골목길을 허적허적 올라가는 중년 사내도 없다.

동행한 직원에게 “이 분들이 모두 먼 세상으로 가시고 나면 이 골목을 누가 지킬까?” 혼잣말처럼 물었다. 40년 전 왁자지껄 골목길을 휩쓸고 다니던 꼬맹이가 이제 중년이 되어 이렇게 골목길을 추억하고 있는 것이다.

그 어린 신부는 담장에 늘어진 호박잎을 따서 김치를 담그고 모래로 밥을 지었다. 그리고 내가 골목길을 나서면서 출근하는 시늉을 하면 두 손을 가지런히 앞으로 모아 내 뒤통수에다 대고 “안녕히 다녀오세요오~”하면서 심한 콧소리로 배웅을 했다.

그 옛날 내 어린 신부는 지금쯤 무엇을 하며 살고 있을까. 어느 남자의 뒤통수에 대고 “안녕히 다녀오세요오~”하며 콧소리를 내고 있을까. 그 어린 신부를 생각하며 골목길을 내려오는데 어느 바람결에 “안녕히 다녀오세요오~”하는 코멩멩이 소리가 들려와 자꾸만 뒤를 돌아다 본다.

골목은 그대로인데 호박잎을 뜯어 김치를 담그던 아이도 없고, 골목길을 우당탕탕 쓸고 다니던 개구쟁이 아이들도 없다. 이렇게 하나 둘씩 아이가 사라지고 골목이 사라지고 이웃이 사라지니, 고왔던 인심도 사라지고 없다.

그나마 아직까지 골목이 살아있는 지역은 이웃과 이야기가 가능하다. 골목이 이웃과 대면할 수 있는 기회를 만들어 주기 때문이다. 아파트는 현관문을 닫으면 모든 게 단절되지만 골목길의 창문과 대문들은 그 집에 대한 정보를 골목에 흘려준다.

담 너머로 김치찌개 냄새가 나는가 하면, 부침개 부치는 소리가 들리고, 아이 우는 소리가 들리다가, 부부싸움하는 소리가 들린다. 그러면 또 옆집에서는 모르는 척 그 집 대문을 열고 싸움을 말려주고, 막걸리를 마시고, 우는 아이를 달래주곤 했다.

이런! 황당하고.. 기쁘고.. 설레일 때가... 할머니는 너무나 가슴이 두근거려 조심조심 골목길을 다시 걷고 있는데 또 다시 “같이 가 처녀!” 하는 게 아니겠는가...

할머니는 후다닥 집으로 향했다. 그렇지만 계속 “같이 가 처녀!”하고 뒤에서 부르는 것이었다. 놀란 가슴 부둥켜안고 겨우겨우 집에 도착한 할머니는 곰곰이 생각했다.

‘내가 조금 이쁘게 단장하고 나가긴 했지만 나를 보고 처녀라니...’

할머니는 다시 골목으로 나갔다. 나가서 “같이 가 처녀!”를 외치던 그 아저씨에게로 다가가 진지한 대화를 나눠보고 싶었다. 그래서 할머니는 귀에 꼽고 있던 보청기 볼륨을 최대한 높였다.

그리고 "같이가 처녀!"하고 외치던 그 아저씨에게로 조신하게 다가갔다. 그러다가 할머니는 그만 기절을 할 뻔했다. 아저씨가 스피커로 다시 한 번 크게 외쳤기 때문이다.

“”“”갈치가 천원!!“”“”

빨랫줄에 널린 옷가지와 말린 시래기 따위를 보면 그 집에 사람이 사는지, 아침 국거리는 뭐가 오를지 대강 짐작이 간다. 날씨가 차가워지니 골목 어귀에 연탄재가 보인다. 아직 연탄을 때는 집들이 많은가 보다. 나는 따뜻한 골목길이 좋다.

거기엔 사람 냄새가 난다. 하지만 밤에 걷는 골목은 무섭다. 특히 여자가 혼자 골목길을 가면 누군가 뒤에서 “같이가 처녀!”하고 부르는 소리가 들린다. 이럴 땐 누군가 마중을 나와야 한다. 마중 나온 이와 함께 걷는 골목길은 두꺼운 외투 한 겹을 더 껴입은 것처럼 따뜻하다.

저기 저 뒷골목에서 희미한 가로등불 아래서 누군가와 첫 키스를 나눴다. 부드러운 감촉이었다. 정신이 하나도 없었다. 그런데 골목도 그대로이고 감촉도 그대로인데 사람은 간 곳이 없다. 이 골목이 사라지면 감촉도 사라질까. 골목이 사라지면 “너! 뒷골목으로 나와!” 하는 말도 사라질 것 같다.

잠깐 골목길을 걷는 것만으로도 이렇게 추억이 많다. 그런데 참 우습다. 골목길을 추억하는 내가 벌써 50세라니. 내 마음은 아직 골목길에서 사방치기, 자치기, 말뚝박기를 하고 있는 어린 아이 그대로인데...